文獻分享丨蜱傳腦炎病毒感染與細菌共感染的代謝差異

蜱傳腦炎(TBE)是一種具有傳染性的病毒性疾病,其發病機制尚不完全清楚。TBE也可與多種細菌合并感染,這也為準確診斷和治療增加了很大難度。波蘭拜亞斯托克醫科大學傳染病和神經感染系、比亞韋斯托克醫科大學分析化學系Monika Groth和WojciechŁuczaj等人于2022年6月在Nature子刊Scientifc Reports發表的題為“Differences in the plasma phospholipid profile of patients infected with tick-borne encephalitisvirus and co-infected with bacteria”的文章,通過色譜質譜檢測技術分析健康對照組、蜱傳腦炎病毒感染與細菌共感染患者的血漿磷脂譜(PL)和神經酰胺譜(CER),結果可以區分TBE的致病機制和細菌共感染,從而為改進診斷過程,針對性的藥物治療提供了參考。原文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41598-022-13765-2。

研究背景

蜱傳腦炎(TBE)是一種具有傳染性的病毒性疾病,其發病機制尚不完全清楚。TBE可能與多種細菌合并感染,這會導致病理機制的改變和不同的臨床癥狀,使診斷過程和藥物治療更具挑戰性。針對臨床癥狀模糊的疾病來開發新的診斷和治療工具,代謝組學研究是一種不可替代的手段。

樣本收集

16名蜱傳腦炎患者(5名女性和11名男性)的血樣,平均年齡:40歲(年齡范圍:23-58歲);6名TBE與其他蜱傳病原體共同感染的患者,包括伯氏疏螺旋體(LD)或吞噬細胞A.感染(4名女性和2名男性,平均年齡45歲(年齡區間:22-63歲);對照組由8名健康獻血者組成(2名女性和6名男性,平均年齡:37(28-50))。

檢測方法

使用改進的Folch方法提取血漿樣品的脂質,使用火焰離子化檢測器(FID)通過GC分析血漿PL脂肪酸水平。使用QTOF質譜儀(安捷倫6540),通過親水作用液相色譜結合高分辨率串聯質譜(HILIC-MS/MS)進行PL分析,反相色譜結合高分辨率串聯質譜RPLC-MS/MS進行CER分析。

統計分析

使用Metaboanalyst 4.0版在線工具進行單變量和多變量統計分析。

結果與討論

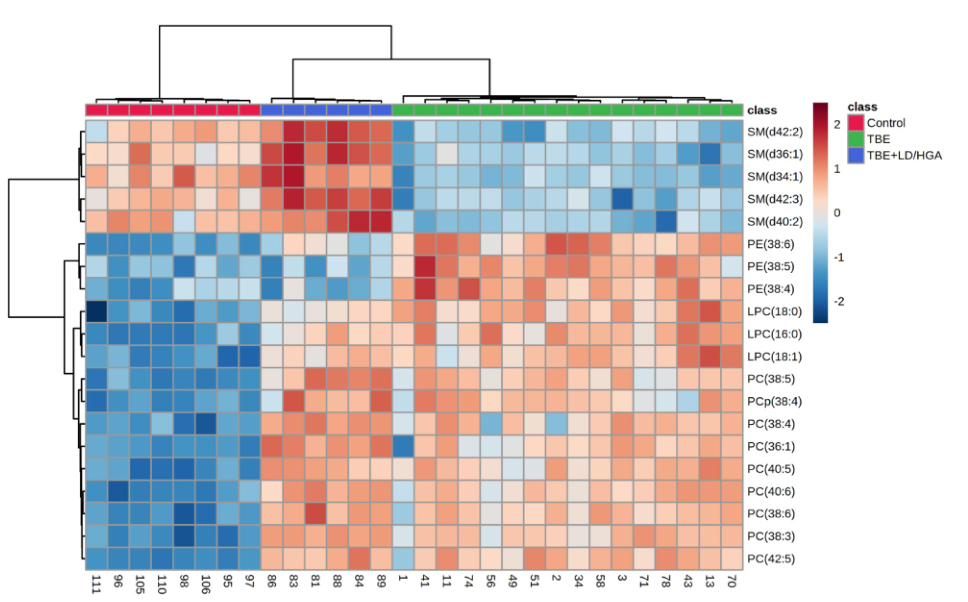

分析樣品中鑒定出屬于七個不同類別的PL,分別為磷脂酰膽堿(PC)、磷脂酰乙醇胺(PE)、磷脂酰肌醇(PI)、磷脂酰絲氨酸(PS)、溶血磷脂酰乙醇胺(LPE)、溶血磷脂酰膽堿(LPC)和鞘磷脂(SM)。

與對照組相比,TBE患者血漿中SM(d36:1)、SM(d42:2)、SM(d42:3)和SM(d40:2)在統計學上顯著減少,與細菌共同感染的TBE患者血漿中這些SM的相對含量高于健康受試者;與對照組血漿中相比,兩組患者血漿中PC(38:3),PC(40:6),PC(40:5),PC(42:5),PC(38:6),PC(38:5)、PC(38:4)和PC(36:1)含量較高,同時伴隨LPC(16:0)、LPC(18:0)和LPC(18:1)的相對水平升高,而在TBE患者的血漿中發現了某些PE的升高,如PE(38:5)、PE(38:4)和PE(38:6)。

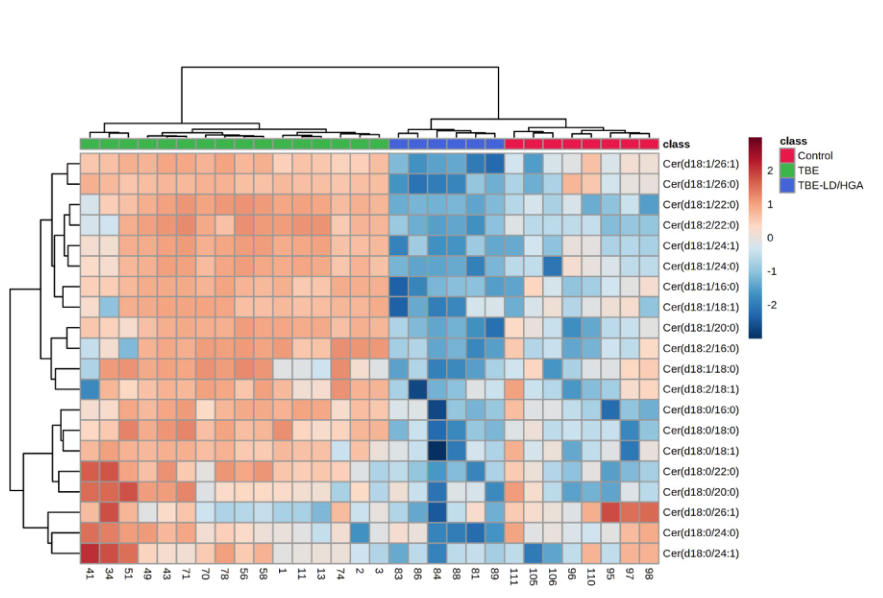

與對照組相比,兩組患者(TBE和TBE+LD/LGA)血漿中CER種類的變化方向相反。幾乎所有的CER在TBE患者血漿中均上調,而在TBE+LD患者中觀察到這些CER的相對含量總體呈下降趨勢。在所有相關的CER中,CER (d18:0/26:1)在TBE患者血漿中顯著下調。

TBE患者和細菌共感染患者血漿中PL及CER含量的變化,決定了兩組患者之間的區別。這項研究的結果有助于更好地理解病毒和細菌共同感染導致的復雜病理機制,為區分蜱傳性腦炎患者與和細菌共感染患者提供重要的依據,也為開發有效藥物提供有效的幫助。