文獻分享丨磷脂和類花生酸與潰瘍性結腸炎

潰瘍性結腸炎(UC)是一種普遍的炎癥性腸病,其發(fā)病率和患病率在全球范圍內都有所增加,特征是炎癥和伴隨的結腸創(chuàng)傷,在暴發(fā)期對患者生活質量產生實質性影響。5年后,潰瘍性結腸炎累積的結腸切除術風險為7.5%和某些亞組(例如,伴隨的原發(fā)性硬化性膽管炎、早發(fā)、廣泛和長期活動或結腸直腸癌(CRC)家族史)具有增加發(fā)展為CRC的風險。疾病活動性、結腸切除術或CRC的主要危險因素是持續(xù)的傷口形成和炎癥,改善粘膜愈合可改善疾病進程。

新加坡南洋理工大學李光前醫(yī)學院及新加坡表型中心王玉蘭團隊與丹麥哥本哈根大學赫勒福醫(yī)院消化內科Jacob Tveiten Bjerrum團隊合作于2022年2月14日在International Journal of Biological Sciences期刊上發(fā)表題為“Lipidomic Trajectories Characterize Delayed Mucosal Wound Healing in Quiescent Ulcerative Colitis and Identify Potential Novel Therapeutic Targets”的研究論文。通過超高效液相色譜-質譜檢測技術分析兩個隊列中磷脂及類花生酸組成,確定了幾種磷脂和類花生酸,特別是LPC、PC、LPA-PG、PI、PGD2和PGE1在發(fā)炎的結腸組織中可能代表了一種新的潛在的治療方法,用于恢復發(fā)炎的UC和隨后的上皮愈合,揭示了潰瘍性結腸炎新的治療靶點。原文鏈接:https://www.ijbs.com/v18p1813.htm。

研究背景

在過去的研究中只有極少數脂質在人體傷口愈合中的作用被揭示,但由于缺乏適用的人體模型,對磷脂及類花生酸和人體結腸粘膜傷口愈合的研究仍然有待開發(fā)。

研究隊列

隊列1,用于傷口愈合過程的初始組織學評價。包括8名緩解期UC患者和8名健康對照者。

隊列2,動力學和脂質組隊列。包括21名靜止期UC患者和9名健康對照受試者。

檢測方法

超高效液相色譜-質譜(UPLC-MS)鑒定磷脂和類花生酸。將臨床獲得的組織樣品稱重至管中,加入內標、BHT及甲醇進行提取,樣品經反相C18柱分離,電噴霧電離(ESI)模式下檢測,數據采集在多反應監(jiān)測(MRM)模式下進行。負離子模式定量部分磷脂和類花生酸,正離子模式定量其他種類磷脂。

結果與討論

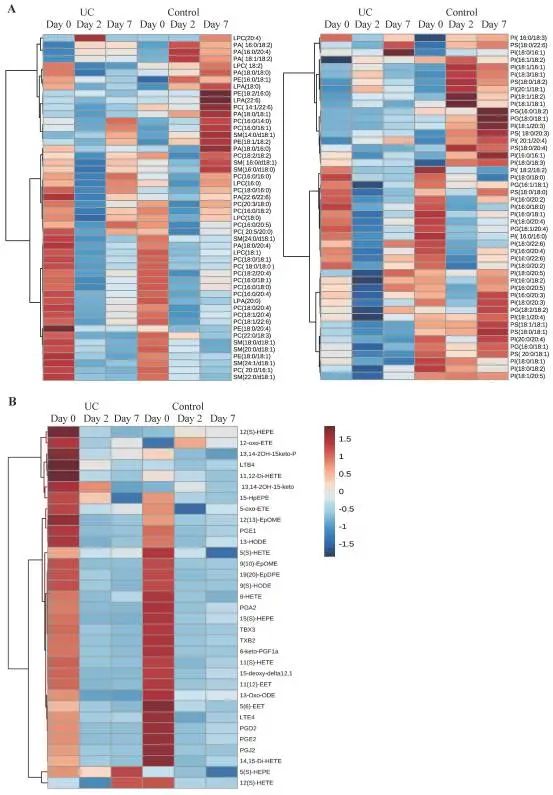

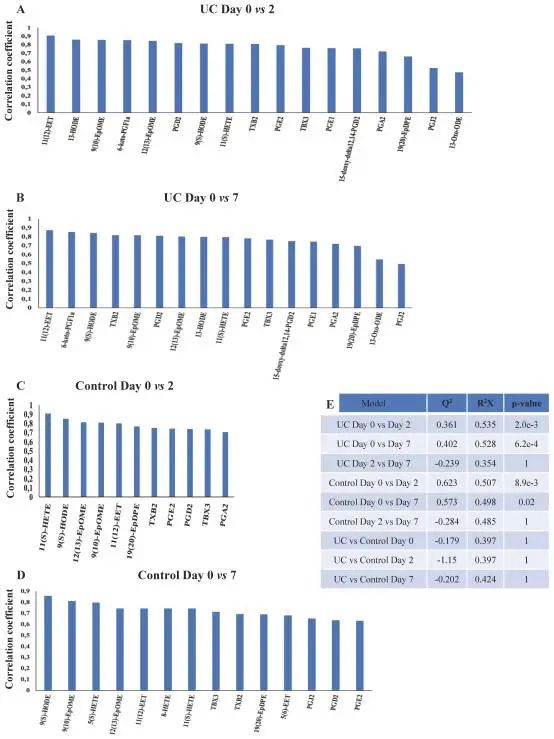

共檢測并鑒定了98種磷脂。經過統(tǒng)計學分析,發(fā)現UC組中與第0天相比,第2天和第7天所有檢測的磷脂類別存在顯著差異,而在對照組中第0天和第7天之間沒有顯著差異。共檢測和鑒定了33種類花生酸。發(fā)現與第0天相比,每組在第2天和第7天都顯著降低,其中一些是UC特有的,如PGE1、13,14-2OH-15keto-PGD2、PGJ2、5(S)-HEPE、13-HODE和14,15-di-HETE,而其他代謝物對對照是特異的,如5(S)-HETE、8-HETE和5(6)-EET,但在三個時間點比較UC和對照組時,沒有發(fā)現差異。

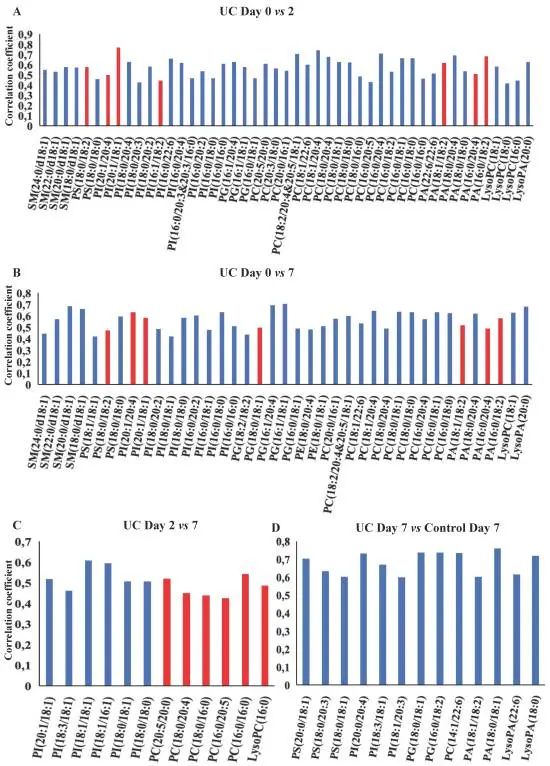

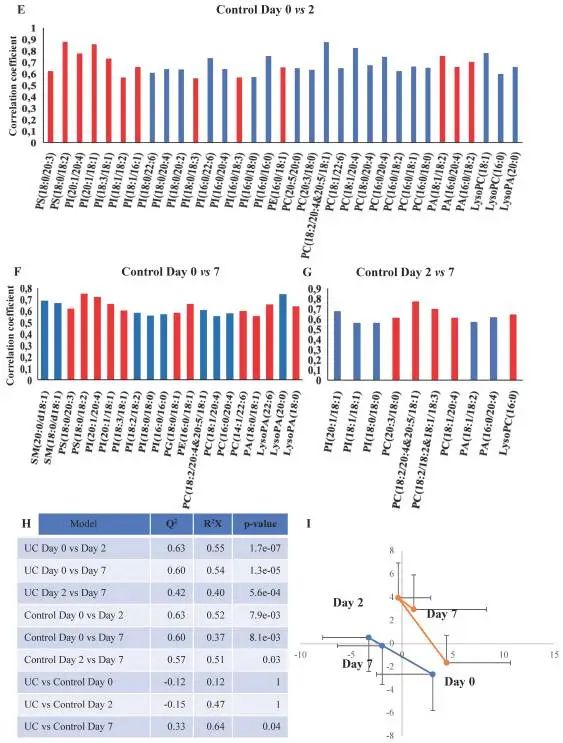

基于磷脂的OPLS-DA模型在UC和對照組發(fā)現了顯著變化,尤其是UC組受影響的磷脂數量較多(p<0.05),且在第7天UC組與對照組差異顯著,UC組中各種磷脂酰絲氨酸(PS)、磷脂酰肌醇(PI)、磷脂酰甘油(PG)、磷脂酰膽堿(PC)、磷脂酸(PA)、溶血磷脂酸(LPA)水平均顯著降低。

基于類花生酸的OPLS-DA模型,與對照組相比,UC組有更多的類二十烷磺酸受顯著影響(p<0.05),但UC與對照組之間無顯著差異。在損傷和傷口愈合過程中發(fā)現了類二十烷磺酸水平的顯著時間變化,但UC和對照組之間的代謝軌跡沒有顯著差異。

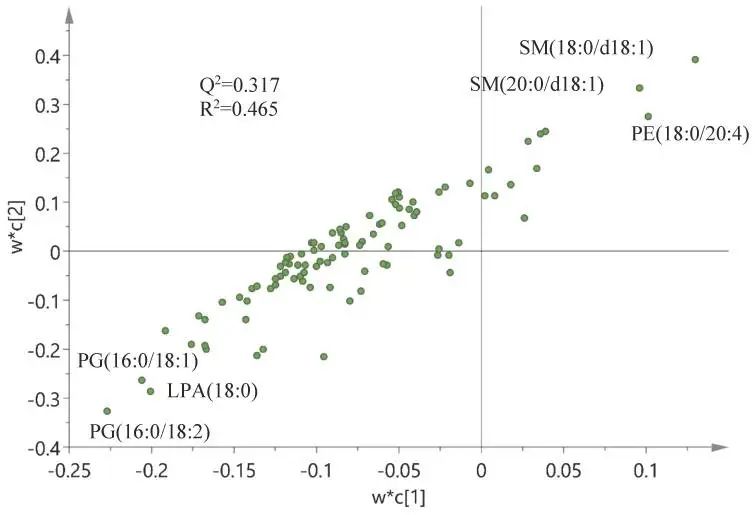

最后,基于OPLS-DA模型,對傷口評分(x -矩陣)與磷脂(y -矩陣)進行相關性分析,創(chuàng)面評分與磷脂譜高度相關,特別是與鞘磷脂(SM)和磷脂酰乙醇胺(PE)的變化,它們與創(chuàng)面評分呈正相關,而PG和LPA水平呈負相關。

本研究首次描述了健康個體和靜止期UC患者結腸粘膜傷口愈合過程中代謝途徑紊亂的動力學。分析確定了UC傷口愈合過程中持續(xù)的炎癥反應和延遲的上皮恢復,以及脂質介體參與的UC特異性擾動。確定了幾種磷脂和花生四烯酸隨時間的顯著變化。改善炎癥結腸組織中LPC、PC、LPA PG、PI、PGD2和PGE1低水平的治療干預可能是恢復炎癥性UC和隨后上皮愈合的一種新的潛在治療途徑,有可能改善臨床實踐,也將有助于在包括UC在內的廣泛疾病中開發(fā)個性化藥物。